Musikforschung Musik in der Hirnforschung

Bildgebende Verfahren können zeigen, was im Gehirn beim Musikhören passiert. Die Bilder lassen erahnen, wie viele Hirnareale beim Musizieren beteiligt sind. Und es gibt Auffälligkeiten im Hirn von Klassik- oder Jazzpianisten.

Beim Musizieren oder Musik hören werden Endorphine ausgeschüttet. Das sind körpereigene Glückshormone, die auch beim Essen und Sport, bei Sex und durch Drogen produziert werden. Zu sehen, was beim Musikhören passiert, sozusagen der Blick ins Hirn, wurde erst möglich durch bildgebende Verfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT).

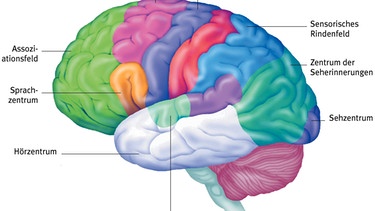

Hört ein Mensch Musik, werden die Strukturen zuerst im Hirnstamm verarbeitet. Auf dieser Ebene ist die Musik noch nicht ins Bewusstsein gedrungen. Das geschieht erst, wenn die Reize das Hörzentrum, den sogenannten Hörkortex, erreichen. Erst dort werden Instrumente oder Stimmen unterschieden.

Gehirn verarbeitet jede Musik anders

Welche Musik wir hören, verrät das Muster unserer Hirnaktivität. Ob und wie sich das Muster der Aktivität auch zwischen verschiedenen Musikgenres unterscheidet, hat im August 2013 ein Forscherteam um den Studienleiter Vinoo Alluri von der Universität von Iyväskylä in Finnland untersucht. Für ihre Studie spielten sie Probanden mehrere unterschiedliche Musikstücke vor, darunter Ausschnitte aus einem Vivaldi-Konzert, ein Jazzstück von Miles Davis, Blues, einen argentinischen Tango und ein Stück von den Beatles. Während die Teilnehmer der Musik lauschten, zeichneten die Forscher ihre Hirnaktivität mittels der fMRT auf. Wie erwartet, gab es einige Areale, die von allen Musikarten aktiviert wurden: Bereiche in der Hörrinde, im Emotionen verarbeitenden limbischen System und im motorischen Kortex. Aber es gab auch Unterschiede: Besonders komplexe Musikstücke lösten eine höhere Aktivität im rechten Schläfenlappen aus. Und noch etwas wurde deutlich: Bei Liedern mit Text, beispielsweise Popsongs, verschob sich die Aktivität von der linken überwiegend in die rechte Hirnhälfte.

Mithilfe der Schnittbilder des menschlichen Gehirns zeigte sich, dass in Musikerhirnen die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, das sogenannte Corpus callosum, deutlich kräftiger ausgebildet ist. Und es ist mehr graue Substanz in Regionen vorhanden, die für die Motorik, die auditive und die räumlich-visuelle Wahrnehmung zuständig sind.

"Es ist eigenartig, aber aus neurowissenschaftlicher Sicht spricht alles dafür, dass die nutzloseste Leistung, zu der Menschen befähigt sind – und das ist unzweifelhaft das unbekümmerte, absichtslose Singen – den größten Nutzeffekt für die Entwicklung von Kindergehirnen hat."

Prof. Dr. Gerald Hüther, Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der Universität Göttingen und Mannheim/Heidelberg

Wie ticken die Gehirne von Klassik- und Jazzpianisten?

Musik lässt manche Menschen kalt

Während Musikliebhaber in den höchsten Tönen von ihren schönsten Konzerten schwärmen, lässt das andere völlig kalt. Neurowissenschaftler um Josep Marco-Pallarés von der Universität Barcelona haben im März 2014 herausgefunden, dass einige Menschen völlig immun gegen jede Wirkung von Musik sind. Die Forscher sprechen von Anhedonie - der Unfähigkeit, Freude zu empfinden. In Tests erkannten die Teilnehmer zwar, ob Musik fröhlich oder traurig war, aber sie ließen sich von den Gefühlen nicht anstecken. Die Forscher gehen davon aus, dass ihr Belohnungssystem im Gehirn anders arbeitet. Denn die Probanden waren durchaus zur Freude fähig, beispielsweise, wenn sie in einem Spiel Geld gewinnen konnten. Nur Musik wirkte bei ihnen nicht.

Hier spielt die Musik

Es gibt nicht das eine Musikzentrum im Hirn. Musik aktiviert die unterschiedlichsten Hirnregionen gleichzeitig. Denn Musik zu machen beansprucht ein kompliziertes Zusammenspiel sehr verschiedener Fähigkeiten: den Hörsinn, den Sehsinn, den Tastsinn, die Feinmotorik. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass bei der Verarbeitung von Musik sogar das Broca-Areal beteiligt ist, eines der beiden Sprachzentren. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unsere kognitive und emotionale Entwicklung.

Musikprofis haben andere Hirne als Laien

Forscher der Universität Jena haben in Zusammenarbeit mit Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston herausgefunden, dass sich die Gehirne von Berufsmusikern auffällig von jenen der Nichtmusiker unterscheiden. Bereiche, die für das Hören, das räumliche Sehen und das Umsetzen von Bewegung zuständig sind, waren bei Musikern deutlich vergrößert. Wahrscheinlich, weil Musiker in ihrem Spiel nicht nur vorausdenken und die passenden Bewegungen zur Musik ausführen müssen, sondern gleichzeitig auch überprüfen sollen, ob sie richtig gespielt haben.

Sendungen:

- "Liegt musikalische Veranlagung in den Genen?" Die Welt am Abend, Bayern 2, 05.04.2024, 17.05 Uhr

- "Die Welt der Musik - Die Wahrheit über ... die Wirkung von Musik": alpha-thema, 14.06.2023, 22.45 Uhr

- "Von Mozart bis Metal - Die Macht der Musik": Planet Wissen, ARD alpha, 16.10.2021, 15 Uhr

- "Klangmagie und Gänsehaut - Musik und ihre Wirkung": radioWissen, Bayern 2, 22.06.2021, 15.05 Uhr

- "Wie uns Musik verführt - die Macht der Klänge": odysso, SWR, 05.11.2020

- "Große Wirkung: So beeinflusst uns Musik im Alltag": odysso, SWR, 08.08.2020

- "Evolution und Musik - Warum Menschen Musik machen": IQ - Aus Wissenschaft und Forschung, 15.01.2019, 18.05 Uhr

- "Unterschiedliche Musikerhirne": nano, ARD alpha, 20.09.2018, 17.45 Uhr

- "Gehirne von Jazz- und Klassikpianisten ticken unterschiedlich": Aus Wissenschaft und Technik, B5 aktuell, 21.01.2018, 13.35 Uhr

- "Musik im Kopf - was macht Musik mit unserem Gehirn?": X:enius, BR Fernsehen, 06.12.2014, 10.30 Uhr