Urvogel Archaeopteryx: Dinosaurier oder Vogel? Was wir bislang über Archaeopteryx wissen

Vor 150 Millionen Jahren lebte Archaeopteryx im Altmühltal. Der Urvogel beschäftigt die Forscher seit der Entdeckung der ersten Fossilien. War er mehr Dinosaurier oder Vogel? Konnte er fliegen? Neue Untersuchungen bringen alte Erkenntnisse ins Wanken.

Archaeopteryx lebte vor ungefähr 150 Millionen Jahren im heutigen Bayern, zur Zeit der Dinosaurier und Saurier. Die Urlandschaft war damals von einem flachen Meer bedeckt und das Klima vermutlich subtropisch. Neben den an Land lebenden Dinosauriern und den Wassersauriern gab es schon damals mit den Flugsauriern flugfähige Reptilien. Unsere heutigen Vögel stammen allerdings nicht von den Flugsauriern, sondern von Archaeopteryx ab. Der Urvogel gilt als Bindeglied zwischen Dinosauriern und heutigen Vögeln und entwickelte sich aus den Raubsauriern, den sogenannten Theropoden. Was waren die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Dinosauriern und Archaeopteryx? Wie konnten sich trotz des Massensterbens nach dem Einschlag eines Asteroiden, denen die Dinosaurier und Saurier wahrscheinlich zum Opfer fielen, aus Archaeopteryx die heutigen Vögel entwickeln? Wie sah der Urvogel aus? Hatte er Federn und konnte er fliegen?

Fossilien-Funde von Archaeopteryx bestätigten Darwins Theorie

Alles, was wir über diesen Urvogel wissen, beruht auf Fossilien, die alle im sogenannten Solnhofer Archipel im Altmühltal in Bayern gefunden wurden. Inzwischen gehen Forscher von elf gut erhaltenen Fossilien des Urvogels aus (Stand: März 2023). Die ersten Fossilien-Funde um 1900 stützten Charles Darwins Theorie, dass es Übergangsformen von Lebewesen gegeben haben muss.

Archaeopteryx oder Raubsaurier: Neubewertung der Fossilien

Lange galt ein Fossilien-Fund aus dem Jahr 1855 als erstes entdecktes Fossil eines Archaeopteryx. Doch im Dezember 2017 verlor der Fund diesen Status, weil die Paläontologen Oliver Rauhut und Christian Foth von der Ludwig-Maximilians-Universität in München in genaueren Untersuchungen herausfanden, dass das Fossil zu einem vogelähnlichen Raubsaurier gehört.

"Das Fossil ist der erste Nachweis dieser Gruppe (der Anchiornithiden) außerhalb Chinas und in Europa. Und es ist neben Archaeopteryx erst der zweite vogelähnliche Raubsaurier aus der Jurazeit, der außerhalb Ostasiens gefunden wurde. Damit stellt es eine noch größere Rarität dar als die Exemplare des Archaeopteryx."

Oliver Rauhut, Paläontologe, Department für Geo- und Umweltwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München

Urvogel: Elftes Fossil am ältesten und mit besonderen Merkmalen

Damit sind es elf Fossilien, die es zu untersuchen gilt, um mehr über Archaeopteryx zu erfahren. Paläontologe Oliver Rauhut forschte weiter am bereits erwähnten, 2010 gefundenen elften Fossil, und konnte Ende Januar 2018 bekannt geben, dass es sich bei diesem Fund um das geologisch älteste bekannte Fossil des Urvogels handelt. "Exemplare von Archaeopteryx kennen wir inzwischen aus drei verschiedenen Gesteinseinheiten. Die verschiedenen Funde decken einen Zeitraum von bis zu einer Million Jahre ab", erklärte Rauhut.

Vogel oder Raubsaurier: Wem war Archaeopteryx ähnlicher?

Die Forscher der LMU München verglichen das 2010 gefundene Fossil mit bisherigen Erkenntnissen. In einer Studie von 2014 kamen sie zu dem Schluss, dass Archaeopteryx entgegen der bisherigen Annahmen auch viele Ähnlichkeiten mit Dinosauriern hatte. Das elfte Fossil mit dem besterhaltensten Federkleid habe viele Merkmale, die man bislang von Archaeopteryx nicht kenne. "Sie zeigen unter anderem, wie ähnlich der Urvogel in vielen Merkmalen den fortschrittlichen Raubsauriern ist", fasste der Experte Rauhut zusammen. Dies betraf wohl hauptsächlich den Knochenbau im Kopfbereich: Bei Dinosauriern ist die Augenöffnung, anders als bei Vögeln, nach hinten begrenzt. Bei Archaeopteryx war dies wahrscheinlich ähnlich. Daraus schlossen die Forscher, dass die Schnauze weniger beweglich als angenommen war, was sich unter anderem auf die Ernährungsweise von Archaeopteryx ausgewirkt haben könnte. Der Schnabel glich wohl viel eher dem Maul eines Sauriers: Archaeopteryx hatte wahrscheinlich einen Reptilienkopf sowie reptilientypische Zähne. Eine weitere Gemeinsamkeit sind wohl auch die luftgefüllten Hohlräume in den Knochen. Wie viele Dinosaurier hatte auch der Urvogel bereits bunte Federn.

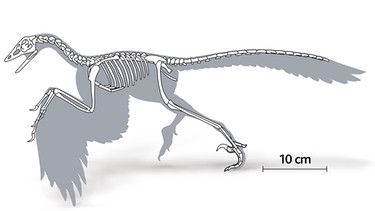

Archaeopteryx: Wie groß wurde der Urvogel?

Archaeopteryx weist hinsichtlich seiner Größe Unterschiede zu den Sauriern auf: Der Urvogel wurde nur etwa so groß wie eine Taube und damit wesentlich kleiner als viele Saurier. Dinosaurier wie die Sauropoden oder Tyrannosaurus rex konnten hingegen riesig werden: Auch die kleinsten Dinosaurier wurden so groß wie ein Truthahn.

Neue Funde, neue Rekorde: Fossilien von Sauriern und Dinosauriern

Welche Merkmale moderner Vögel hatte schon der Urvogel Archaeopteryx?

Die Federn am Körper und am Hals hatte Archaeopteryx auch mit den modernen Vögeln gemein. Die Ober- und Unterschenkel des Archaeopteryx waren, ähnlich wie bei heutigen Falken und Habichten, ebenfalls gefiedert. Untersuchungen an den Fossilien legen nahe, dass auch der Schwanz bereits mit langen Federn ausgestattet war. Die unterschiedliche Befiederung des Schwanzes bei den gefundenen Fossilien kann auch dafür sprechen, dass sich Archaeopteryx bereits gemausert hat.

Anders als Vögel hatte Archaeopteryx aber wohl Krallen an den Flügeln. Grundsätzlich verfügt Archaeopteryx aber auch über Merkmale, die weder zu den Dinosauriern, noch zu den Vögeln passen, etwa über ein Brustbein aus Knorpel. Deshalb bewegt Forscher auch die Frage, ob Archaeopteryx möglicherweise nur eine lokale, ausgestorbene Seitenlinie der Evolution ist.

Wozu nutzte Archaeopteryx seine Federn?

Am Fossil, das im Jahr 2010 als letztes gefunden wurde, konnte der Paläontologe Rauhut auch das Federkleid des Urvogels genauer untersuchen. Sein Fazit: Die Federn dienten zunächst zum Schutz vor Kälte, zum Brüten und als Schmuck für eine erfolgreiche Balz. Vor allem mit den Federn an Schwanz, Flügeln und Hinterbeinen wollte der Urvogel wohl Eindruck schinden, wie Rauhut und Christian Foth in einer weiteren Studie in "Nature" im Juli 2014 darlegten.

Konnte der Urvogel Archaeopteryx wie heutige Vögel fliegen?

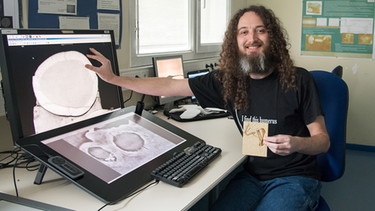

Seit den ersten Fossilien-Funden beschäftigt die Forschung, ob Archaeopteryx fliegen konnte. Der Niederländer Dennis Voeten, Paläontologe vom Europäischen Synchrotron in Frankreich, sagt: Archaeopteryx muss geflogen sein. Dazu haben er und ein internationales Team von Forscherinnen und Forschern mehrere Oberarmknochen mit einer hochauflösenden Computertomografie untersucht. Die Ergebnisse, die im März 2018 in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlicht wurden, sind überraschend. Demnach hat Archaeopteryx Flügelknochen, die im Querschnitt denen moderner Vögel ähneln: "Wir sahen sofort, dass die Knochenwände beim Archaeopteryx viel dünner waren als die von am Boden lebenden Dinosauriern, aber sehr denen von konventionellen Vögeln ähnelten", erklärt Dennis Voeten, Paläontologe am Europäisches Synchrotron in Frankreich. Er und seine Kollegen gehen deswegen davon aus, dass Archaeopteryx fliegen konnte - wenn auch nicht genau so wie moderne Vögel, zum Beispiel Störche oder Schwäne, die weite Strecken überwinden können. Vor allem der Aufbau des Brustbeins und der Schulterstruktur ist demnach völlig verschieden.

"Datenanalysen zeigten weiter, dass die Archaeopteryx-Knochen am ehesten denen von Vögeln wie Fasanen glichen, die gelegentlich durch aktiven Flug Hürden überwinden oder Feinden entwischen, aber nicht solchen Vögeln, die lange Zeit durch die Luft segeln oder gleiten wie viele Raubvögel oder einige Seevögel."

Dennis Voeten, Paläontologe, Europäisches Synchrotron, Frankreich

Urvogel Archaeopteryx: Kurze Strecken fliegen und flüchten

Auch die Paläontologen Oliver Rauhut und Christian Foth von der LMU München kamen in einer weiteren im Jahr 2014 veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass Archaeopteryx fliegen konnte. "Wir sind nur nicht sicher, wie gut", sagen die Forscher. Seine asymetrischen und stabilen Federn legen nahe, dass sie ihm wahrscheinlich zum Auftrieb dienten. "Interessanterweise waren die seitlichen Schwanzfedern des Archaeopteryx aerodynamisch geformt und dürften daher auch eine wichtige Rolle bei der Flugfähigkeit gespielt haben", erklärt Foth, Hauptautor der Studie. Wahrscheinlich lebte der Urvogel am Boden und es kostete ihn viel Energie vom Boden in die Luft zu starten. Deshalb könnte der Urvogel beim Start stark geflattert sein. Die Federn an Unter- und Oberschenkeln fungierten wohl nicht zur Navigation, sondern eher als Luftbremse, vermutet Paläontologe Rauhut. Auf der Jagd nach Insekten ist er vermutlich durch die Luft geglitten. Dazu passt, dass die Region um Solnhofen vor rund 150 Millionen Jahren ein subtropisches, flaches Randmeer gewesen ist. Es gab lagunenartige Becken, Korallenriffe und kleine Inseln. Der kurze Flug von Insel zu Insel könnte Archaeopteryx möglich gewesen sein, ergänzt Martin Röper, Leiter des Bürgermeister-Müller-Museums Solnhofen in Mittelfranken, der an der Studie von Dennis Voeten beteiligt gewesen ist.

Ist die "Urfeder" von Archaeopteryx echt und welche Farbe hatte sie?

Das Federkleid diente Archaeopteryx zur Wärme-Isolation, zum Schwung holen beim Laufen, zur Tarnung und als Schmuck.

Zur Färbung des Urvogel-Gefieders gab es eine Untersuchung im Jahr 2013. Wissenschaftler der Universität Manchester und des Berliner Museums für Naturkunde fanden heraus, dass die Federn dunkle Kanten und Spitzen hatten und das Federkleid gemustert war. Mit einer speziellen Röntgentechnik entdeckten die Wissenschaftler Metallspuren, die auf helle Farbe in der Federmitte hindeuteten. In den Pigmentkörperchen fanden sie Anreicherungen von Kupfer und Eisen. Diese führen dazu, dass bestimmte Farben sichtbar werden: schwarze, braune und rote Töne. Deshalb gehen die Forscher davon aus, dass der Urvogel eher dunkel war. Doch Blau, Grün oder Gelb können durch diese Analysen nicht nachgewiesen werden.

Urvogel: Fossile Archaeopteryx-Feder war schwarz

Weitere Erkenntnisse zur Farbe gab es im Jahr 2020, als in einer Studie die Herkunft des ersten Fundes aus dem Jahr 1860, der versteinerten Feder, untersucht wurde. Zunächst war eine Untersuchung im Februar 2019 zum Ergebnis gekommen, dass die Feder wahrscheinlich nicht vom Archaeopteryx stammt. Im September 2020 wurde dies in einer weiteren Studie von Wissenschaftlern aus den USA widerlegt. Forscher um Ryan Carney von der University of Southern Florida und dem Paläontologen Helmut Tischlinger aus Bayern fanden mithilfe eines speziellen Elektronenmikroskops heraus, dass die Feder im Fossil tatsächlich dem Urvogel Archaeopteryx gehörte. Außerdem stellten sie fest, dass die Feder mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit schwarz war.

Kostbare versteinerte Fossilien

"Erstes" Haarlemer Exemplar - doch kein Archaeopteryx

Obwohl schon 1855 entdeckt, wurde dieser Urvogel-Abdruck erst 1970 als Fossil eines Archaeopteryx bezeichnet. Das Stück liegt im Teyler Museum in Haarlem (NL). Es galt lange als erster Fund eines Fossils des Urvogels überhaupt. Doch im Dezember 2017 verlor er diesen Status: Die Paläontologen der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Oliver Rauhut und Christian Foth, stellten in BMC Evolutionary Biology die Ergebnisse der Untersuchung dieses Exemplars vor. Das Fossil gehört demnach zu einem vogelähnlichen Raubsaurier.

1. Fossil: Der tatsächlich erste Fund

2. Fossil: Londoner Exemplar

3. Fossil: Berliner Exemplar

4. Fossil: Maxberger Exemplar

5. Fossil: Eichstätter Exemplar

6. Fossil: Solnhofener Exemplar

7. Fossil: Exemplar des Solnhofener Aktienvereins

8. Fossil: Daiting-Exemplar

9. Fossil: Ottmann und Steil-Exemplar - "Chicken Wing"

10. Fossil: Thermopolis-Exemplar

11. Fossil: "Geheimes" Exemplar - das geologisch bisher älteste

Fossil des Urvogels gut erhalten: Wie starb Archaeopteryx?

Der Urvogel gibt noch immer einige Rätsel auf. Auch war lange unbekannt, wie der Urvogel, der als Fossil erhalten blieb, zu Tode kam. Was passierte in der Jurazeit, dass der Urvogel ausstarb, aber sich sein Skelett so detailgenau erhalten hat? Um herauszufinden, wie der Urvogel aus dem Altmühltal starb, arbeiteten Wissenschaftler des geografischen Instituts der Universität Trier mit Paläontologen zusammen. Die Geografen stellten ihren mobilen Windkanal zur Verfügung, mit dem sie normalerweise im Gelände die Bodenerosion untersuchen.

"Wir haben mit Archaeopteryx eine Vogelleiche vor uns, alle Knochen sind noch im ursprünglichen anatomischen Verband. Das heißt: Der Vogel muss sehr schnell untergegangen sein. Was wir aber überhaupt nicht wissen, weshalb das der Fall ist. Deswegen sind wir eigentlich darauf angewiesen, eigene Experimente zu machen, um das herauszufinden."

Michael Wuttke, Paläontologe, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main

Archaeopteryx: Warum ist das Fossil so gut erhalten?

Die Forscher wussten, dass Archaeopteryx ins Wasser gefallen sein muss, bevor er starb. Allerdings konnte er aufgrund des Gefieders und der luftgefüllten Knochen nicht schnell untergehen. Dennoch muss das aber so passiert sein. Mit Experimenten untersuchten die Wissenschaftler, welche Rolle Wind oder Regen dabei gespielt haben könnten. Versuche mit heutigen Vögeln haben zudem ergeben, dass es bis zu 60 Tage dauern kann, ehe sich ein Vogel ohne weiteren Einfluss soweit zersetzt, dass er zerfällt und nach unten sinkt. Dann würde aber kein vollständiges Skelett mit Federabdrücken, an dem alle Knochen in der richtigen Position sind, erhalten bleiben. Doch genau das ist bei einigen Archaeopteryx-Fossilien der Fall. Demnach wurde der tote Urvogel nicht von der Fäulnis zersetzt. Das bedeutet, dass bei Archaeopteryx viele Faktoren zusammengekommen sein müssen. Archaeopteryx war vermutlich Opfer eines heftigen Sturms über dem Meer. Hohe Wellen haben ihn zusätzlich unter Wasser gedrückt. Viele verschiedene Ereignisse waren gleichzeitig nötig, damit das Fossil des Urvogels sich so gut erhalten konnte.

"Ein starker Sturm, der den Vogel aufs Meer hinausgetrieben hat, ein starker Sturm, der dazu geführt hat, das der Vogel auch entsprechend auf die Meeresoberfläche gedrückt wurde und vor allem ganz, ganz heftige Regenfälle, die dazu führen, dass das Gefieder schnell genug durchnässt wird, dass der Vogel innerhalb von ein, zwei Tagen absinkt und dann praktisch in der beschriebenen Weise erhalten bleiben kann."

Michael Wuttke, Paläontologe, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main

Experimente zur Todesursache des Urvogels

Kornbeißer-Experiment

Um herauszufinden, welches Wetter beim Tod des Urvogels herrschte, wird mit einem tot aufgefundenen Kornbeißer experimentiert. Der Vogel hat einen ähnlichen Körperbau wie sein 150 Millionen alter Urahn. Der Kornbeißer wird im Freien ins Wasser gelegt und einer variierenden Kombination von Wind, Sturm und Regen ausgesetzt. Erst ab Windstärke 5 plustert sich das Gefieder auf und der Körper wird unter Wasser gedrückt. Nun lassen die Forscher Regen dazu einsetzen. Bei starkem Regen ist das Gefieder umfassend durchnässt.

Kleiber-Experiment

Wie konnten sich moderne Vögel trotz Massensterben aus dem Urvogel entwickeln?

Aber warum konnten sich trotz des großen Massensterbens, dem die Dinosaurier und 75 Prozent der damaligen Arten zum Opfer fielen, die heutigen Vögel entwickeln? Das Aussterben, das vermutlich durch veränderte klimatische Bedingungen und einen Asteroiden-Einschlag ausgelöst wurde, betraf auch den Archaeopteryx. Nur ein paar Gruppen der damaligen Arten haben überlebt, darunter wenige Vorfahren der heutigen Vögel, erklärt Paläontologe Rauhut.

Fossilien des Urvogels Archaeopteryx in Solnhofen

In seiner Dauerausstellung zeigt das Museum in Solnhofen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen drei originale Fossilien des Urvogels: Neben dem "Solnhofener Exemplar" des Museumsgründers Friedrich Müller sind der rechte Flügel des "Exemplars der Familien Ottmann und Steil, Solnhofen" sowie das elfte Exemplar des Urvogels ausgestellt.

Saurier-Zeitalter: Archaeopteryx war nicht der einzige Urvogel

Archaeopteryx war jedoch vermutlich nicht der einzige Urvogel. Die Paläontologen Rauhut und Foth der LMU München gaben in einer 2019 erschienen Studie bekannt, mit Alcmonavis poeschli einen weiteren Urvogel, der fliegen konnte, im Altmühltal gefunden zu haben. Auch dieser Urvogel lebte vor 150 Millionen Jahren. Die Entdeckung deutet darauf hin, dass es wohl im Jura eine größere Vielfalt von Urvögeln gab als angenommen. Diese stellten wohl ebenfalls Zwischenformen von Reptilien und Vögeln dar. Die Forscher hoffen durch neue Untersuchungsmethoden noch mehr Einblick in die frühe Evolution der Vögel zu bekommen.

Sendungen über den Urvogel Archaeopteryx und die Dinosaurier:

- "Urvogel Archaeopteryx - Beweisstück der Evolution": radioWissen, Bayern 2, 21.03.2024, 09.05 Uhr

- "Die Welt der Saurier (1)": ARD Wissen, Das Erste, 05.06.2023, 22.20 Uhr

- "Die Welt der Saurier (2)": ARD Wissen, Das Erste, 12.06.2023, 22.50 Uhr

- "Vom Reptil zum Säuger · Das Tier in Dir": Planet Schule, WDR, 21.03.2023, 07.20 Uhr

- "Wie klangen Dinos?": Wissen aktuell - SWR 2 Impuls, SWR, 27.01.2023

- "30.09.2022: Urvogel Archaeopteryx beschrieben": Das Kalenderblatt, radioWissen, Bayern 2, 30.09.2022, 09.05 Uhr

- "Waren alle Dinosaurier grün-grau?": Fakt oder Fake: Internetmythen auf dem Prüfstand, MDR Jump, 09.06.2022

- "Dinosaurier - Faszinierende Giganten": alpha-thema Dinosaurier und Urzeit, ARD alpha, 09.03.2020, 21.00 Uhr

- "Unter unserem Himmel: Der Solnhofer - Eine Welt in Stein": BR Fernsehen, 19.01.2020, 19.15 Uhr

- "Warum der Thron des Archaeopteryx wackelt": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 15.05.2019, 18.05 Uhr

- "Archaeopteryx: Konnte der Urvogel fliegen oder nur gleiten?": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 14.03.2018, 18.05 Uhr

- "Wie die Saurier in die Luft gingen": alpha-Campus TALKS, ARD alpha, 17.01.2017, 19.00 Uhr

- "Urvogel fliegt: Neues vom Archaeopteryx": Frankenschau, BR Fernsehen, 16.11.2014, 18.00 Uhr

- "Lebendige Urzeit: Archaeopteryx Nummer elf in Solnhofen": Frankenschau aktuell, BR Fernsehen, 13.11.2014, 17.30 Uhr

- "Bunter Urvogel - Wozu brauchte der Archaeopteryx sein Federkleid?": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 07.07.2014, 18.05 Uhr

- "Aus Wissenschaft und Technik - Die Welt erkennen und verstehen": BR24, 06.07.2014, 13.35 Uhr