Gletscherschmelze weltweit Viele Berggletscher werden verschwinden

Die Gletscher schrumpfen immer schneller: In den vergangenen Jahren schwand das Eis bis zu drei Mal schneller als im 20. Jahrhundert. Forscher prophezeien: Das Schmelzen lässt sich nicht mehr aufhalten.

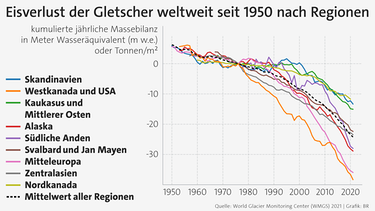

Berggletscher zeigen den aktuellen Klimawandel überdeutlich. Denn an ihnen werden die Folgen der Erderwärmung spürbar und messbar. Seit mehr als 120 Jahren sammelt der World Glacier Monitoring Service (WGMS, Welt-Gletscher-Überwachungsdienst) Daten über die Veränderung der Gletscher weltweit. Referenzgletscher aus fast zwanzig verschiedenen Bergregionen der Welt werden beobachtet, um ein globales Bild zu erhalten, was mit den Gletschern im Klimawandel passiert.

Auffällig ist: In den vergangenen fünfzig Jahren stieg der Eisverlust merklich an – auf etwa 335 Milliarden Tonnen im Jahr. Das Fazit der Forscher: Die Geschwindigkeit der aktuellen globalen Gletscherschmelze ist ohne Beispiel in der Geschichte.

"Die Eisdicke der beobachteten Gletscher nimmt derzeit jedes Jahr zwischen einem halben und einem ganzen Meter ab. Das ist zwei- bis dreimal mehr als der entsprechende Durchschnitt im 20. Jahrhundert."

Michael Zemp, Direktor des World Glacier Monitoring Service

Warum die Gletscher schrumpfen

Bei der Gletscherschmelze handelt es sich nicht um die jährliche Schneeschmelze im Frühling, sondern einen langfristigen Masseverlust. Dieses Schrumpfen lässt sich weltweit schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts beobachten. Die Gletscher der Alpen beispielsweise haben seitdem etwa ein Drittel ihrer Gesamtfläche eingebüßt. Grund dafür ist der andauernde Temperaturanstieg, der zwar mehrere Ursachen hat, durch den wachsenden Einfluss des Menschen auf die Umwelt aber beschleunigt wird. Seit Beginn der Industriellen Revolution heizen unsere Treibhausgase die Erde auf, und das immer mehr.

Der Gletscherschwund in Bildern

Gletscherschmelze - ein globales Phänomen

Das langfristige Zurückschmelzen der Gletscherzungen ist ein globales Phänomen, das zeigen die kontinuierlichen Beobachtungen des WGMS. Einzelne Gletscher sind zwar wieder gewachsen, diese Vorstöße sind aber regional und zeitlich beschränkt. Sie reichen bei Weitem nicht an die Hochstände der kleinen Eiszeit (16. bis 19. Jahrhundert) heran. Die norwegischen Gletscherzungen etwa haben sich seit ihrem letzten Hochstand im 19. Jahrhundert um einige Kilometer zurückgezogen. Nur in der Küstenregion stießen die Gletscher in den 1990er-Jahren wenige hundert Meter vor. Seitdem sind sie aber bereits wieder deutlich geschrumpft.

Rückgang in allen Regionen der Welt

Die Werte für ihre Studien gewinnen Zemp und andere Forscher aus Beobachtungen vor Ort, aber auch aus Satellitendaten der betroffenen Regionen. Sie ermöglichen eine Langzeitbeobachtung über mehrere Jahrzehnte. So lassen sich die Entwicklung von Eisdicke, Masse und Volumen der Referenzgletscher messen und Zukunftsprognosen kalkulieren.

Zahlreiche Studien aus unterschiedlichen Weltregionen bestätigen dieses Bild. Hier sind einige beispielhaft vorgestellt:

Studien zur Gletscherschmelze

Jedes Zehntelgrad weniger verlängert Gletscherleben

83 Prozent der weltweiten Berggletscher könnte bis zum Jahr 2100 verschwunden sein, prognostiziert eine Anfang 2023 im Fachmagazin Science erschienene Studie, wenn die globale Erderwärmung vier Grad über dem vorindustriellen Zeitalter erreicht. Im günstigsten Fall, wenn die Erwärmung auf 1,5 Grad beschränkt bleiben würde, könnten knapp die Hälfte der Gletscher noch bestehen. Jedes Zehntelgrad helfe, so die Autoren der Studie, und rette damit einen Teil der wichtigen Süßwasserspeicher. Und sichere damit ein wenig die Zukunft - gegen den Anstieg der Meeresspiegel und drohende Dürren.

Neue Zeitzeugen: Neue Gletscherseen

Gletscherschwund im Überblick

Gletscherschmelze in den Alpen

Gletscherschmelze im Himalaja

Ein halber Meter weniger pro Jahr

Die Auswirkungen fallen regional unterschiedlich aus

Man kann sich Gletscher wie große Wasserspeicher vorstellen, die Wasser durch Vereisung anlagern und in langsamen Tauvorgängen nach und nach freigeben. Je nach Umgebung können sie großen Einfluss auf die lokale Wasserversorgung haben. Dort, wo die „natürlichen Wassertürme“ für Menschen und Umwelt am wichtigsten sind, ist der anhaltende Gletscherschwund am bedrohlichsten. Das betrifft vor allem Gebiete in Asien und Südamerika, wo das trockene Umland auf Schmelzwasser angewiesen ist.

Überschwemmungen durch Gletscherschmelze

Schrumpfende Gletscher sind für ihre Umgebung eine Gefahr. Wenn ihr Eis schneller schmilzt als früher, sammelt sich immer mehr Wasser in tiefer liegenden Gletscherseen an. Irgendwann baut sich dort ein so hoher Druck auf, dass die Wände aus Geröll einstürzen und sich das Wasser ins Tal ergießt. Das kann katastrophale Überschwemmungen auslösen. Kritisch ist auch, wenn im Gebiet des Gletschers der Permafrostboden auftaut. Lockeres Gestein kann sich lösen und ins Tal stürzen. Dazu kommt, dass sich Bakterien und Pathogene aus dem Permafrost lösen und so ins Trinkwasser gelangen könnten.

Gletscherschmelze führt langfristig zu Trockenheit

Wenn die Gletscher schmelzen, verlieren sie mehr Wasser. Das tun sie aber nur vorübergehend. Langfristig fließt immer weniger Wasser von ihnen ab. Das wird besonders die Bewohner der Anden und des Himalaja sowie angrenzender Regionen in Schwierigkeiten bringen. In manchen Gegenden sind die Gletscher zeitweise die wichtigste Quelle für Trinkwasser. Experten schätzen, dass rund zwei Milliarden Menschen weltweit auf Gletscherwasser angewiesen sind.

Allein im Himalaja sind rund 800 Millionen Menschen direkt oder indirekt davon betroffen, etwa ein Zehntel der Weltbevölkerung. Sie nutzen in das jährliche Schmelzwasser aus dem Himalaja - ob für Bewässerung oder durch die Nutzung von Wasserkraft. Auch Landwirtschaft und Industriebetrieben droht Wasserknappheit, wenn die Gletscher verschwinden. Für das Schmelzen der Gletscher gilt also das Gleiche wie für viele andere Folgen der Erderwärmung: Besonders hart trifft sie Menschen in ärmeren Regionen der Welt.

Meeresspiegel steigt durch die Gletscherschmelze

Daten

Das Schmelzen der Gletscher hat schwerwiegende Konsequenzen für die Natur. Und das nicht nur in unmittelbarer Gebirgsnähe. Gletscherwasser fließt ins Meer und trägt dazu bei, dass der Meeresspiegel steigt. Das bedroht viele Menschen in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Thailand, Indonesien und Ägypten. Viele Millionen leben dort in Gebieten, die unter Wasser stehen, wenn der Meeresspiegel nur um einen halben bis ganzen Meter steigt. Sie müssten umgesiedelt werden, wenn ihr Lebensraum im Meer versänke.

Schmelzende Gletscher machen zwischen 25 und 30 Prozent vom Anstieg des globalen Meeresspiegels aus. Zu dieser Kalkulation sind Michael Zemp und sein Forschungsteam von der Universität Zürich 2019 gekommen (2021 aktualisiert). Das entspricht einem Millimeter im Jahr. Dazu tragen besonders die Gletscher in Alaska bei, in Patagonien und in den arktischen Regionen rund um den Nordpol. Gleichzeitig dehnen sich die Meere auch durch andere Faktoren, wie ihre Erwärmung, aus.

"Weltweit verlieren wir derzeit rund drei Mal das verbleibende Gletschervolumen der europäischen Alpen. Und das jedes Jahr."

Michael Zemp, Universität Zürich

Eisverluste sind nicht reversibel

Die großen Eisverluste der letzten Jahrzehnte haben dazu geführt, dass viele Gletscher rund um den Globus aus dem Gleichgewicht geraten sind. Diese werden weiterhin Eis verlieren, selbst wenn der Klimawandel nicht weiter fortschreitet: Gletscher reagieren mit Verzögerung auf den Temperaturanstieg. Der Schrumpfprozess, den der WGMS seit Jahren an Gletschern in Gebirgsregionen weltweit beobachtet, wird also weitergehen. Bis Ende des Jahrhunderts werden zwei Drittel der heute existierenden Gletscher weggeschmolzen sein, prognostiziert eine Studie, die im Januar 2023 im Fachmagazin Science erschienen ist. Das würde fast einem Drittel der weltweiten Gletschermasse entsprechen – und einem um 115 Millimeter erhöhtem Meeresspiegel.

Welchen Einfluss wir noch haben

Jedes Jahr nimmt die Eisdicke der beobachteten Gletscher zwischen einem halben und einem ganzen Meter ab. Der jährliche Verlust entspricht dem dreifachen Gletschervolumen der Europäischen Alpen.

Viele Gletscher werden verloren gehen. Wie viele, das haben wir selbst noch in der Hand. „Jede Verringerung der Erderwärmung wird einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie sehr die Meeresspiegel steigen und wie viele Gletscher wir weltweit verlieren“, sagt David Rounce von der Carnegie Mellon University. Letztendlich wird es davon abhängen, wieviel Kohle, Öl, und Gas wir bis dahin verbrennen.