Gefährliches Treibhaus Wie Treibhausgase entstehen

Täglich pusten wir massenweise Treibhausgase in die Atmosphäre. Sie verstärken den Treibhauseffekt, beschleunigen den Klimawandel und zerstören unsere Lebensgrundlagen. Woher Treibhausgase kommen und was sie so gefährlich macht.

Sie kommen als Spurengase in winzigsten Mengen in unserer Erdatmosphäre vor: Treibhausgase. Ihre Auswirkungen auf das irdische Klima sind dafür umso größer, denn die Treibhausgase sorgen für den Treibhauseffekt. Weil die Menschen seit Beginn der Industrialisierung immer mehr Treibhausgase in die Erdatmosphäre eingebracht haben, sind sie der Antrieb des Klimawandels.

Welche Treibhausgase es gibt und was sie gefährlich macht

Das Kyoto-Protokoll listet sechs Treibhausgase auf: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) sowie als fluorierte Treibhausgase (F-Gase) die wasserstoffhaltigen Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), die perfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6). Seit 2015 wird auch Stickstofftrifluorid (NF3) mit zu den Treibhausgasen gerechnet. Sie tragen in unterschiedlichem Umfang zu den Emissionen in Deutschland bei (vorläufige Zahlen für 2021, Stand März 2022, Quelle Umweltbundesamt):

- 88,6 Prozent Kohlendioxid

- 6,3 Prozent Methan

- 3,7 Prozent Lachgas

- 1,5 Prozent F-Gase

Rekordanstieg des Treibhausgases Methan in der Atmosphäre

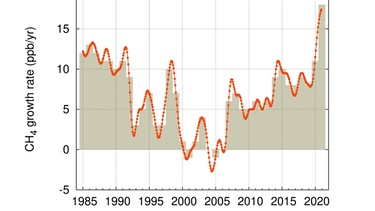

Nach Angaben des Treibhausgas-Bulletin 2021 der Weltwetterorganisation (WMO) hat die Konzentration von Methan, Kohlendioxid und Lachgas in der Atmosphäre 2021 jeweils einen Höchststand seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren erreicht. Insbesondere bei dem stark klimaschädlichen Methan stieg die globale Durchschnittskonzentration 2020 und 2021 nach WMO-Schätzungen mit 15 ppb bzw. 18 ppb (parts per billion - Teilchen Methan pro Milliarde Teilchen) auf jetzt 1908 ppb deutlich stärker als im langjährigen Durchschnitt. 2021 entspricht die Methankonzentration in der Atmosphäre damit 262 Prozent des Niveaus vor der Industrialisierung.

Das Treibhausgas Kohlendioxid

Das Treibhausgas Methan

Die Treibhausgase FCKW, FKW und HFKW

Treibhausgas: Sorgenkind Trichlorfluormethan

Trichlorfluormethan (CFC-11) ist ein Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW). Eigentlich ist sein Einsatz als Kühlmittel ebenfalls seit dem Montrealer Protokoll verboten. Infolgedessen sank sein Anteil in der Atmosphäre seit Mitte der 1990er-Jahre auch zunächst. Seit 2012 hat sich dieser Rückgang jedoch auffallend verlangsamt. Das sprach für eine erneute illegale Produktion von CFC-11. Die in London ansässige gemeinnützige Umweltschutzorganisation Environmental Investigation Agency (EIA) hat sie 2018 in China aufgespürt. Laut chinesischen Behörden kam es zu Verhaftungen, Materialbeschlagnahmungen und dem Abriss von Produktionsanlagen. Internationale Forscherteams konnten zwischen 2017 und 2019 einen drastischen Rückgang der CFC-11-Emissionen regional und global beobachten. Sie sanken jährlich um Tausende Tonnen. Der Rückgang ist damit vergleichbar oder sogar höher als der ursprüngliche Anstieg in den Jahren zuvor. Vertreter des Montreal-Protokolls wollen die atmosphärischen Messungen in Schlüsselregionen der Erde erweitern, denn das Messnetz ist noch lückenhaft.

Das wichtigste Treibhausgas der Erde ist ... Wasserdampf?

Unter den im Kyoto-Protokoll aufgelisteten Treibhausgasen fehlt das für die Erde wichtigste Treibhausgas: Wasserdampf. Tatsächlich ist der Wasserdampf in der Erdatmosphäre für den größten Beitrag zum Treibhauseffekt verantwortlich. Wie kann das sein? Der Wasserdampf spielt vor allem beim natürlichen Treibhauseffekt eine Rolle - demjenigen Effekt, der auf der Erde für eine angenehme Temperatur sorgt und verhindert, dass unser Planet eine lebensfeindliche, zugefrorene Eiskugel ist. Somit ist Wasserdampf als natürliches Treibhausgas von den "menschengemachten", also anthropogenen Treibhausgasen zu unterscheiden.

Wasserdampf als natürliches Treibhausgas

Die Menge an Wasserdampf in der Atmosphäre wird größtenteils über die Lufttemperatur geregelt, und nicht über von Menschen verursachte Emissionen. Zwar kann warme Luft prinzipiell mehr Wasserdampf aufnehmen. Steigt nun die globale Durchschnittstemperatur aufgrund des Klimawandels an, kann die Luft auch prinzipiell mehr Wasserdampf aufnehmen. Bis dieser kondensiert und als Niederschlag wieder zurück auf die Erde fällt, verbleibt er durchschnittlich zehn Tage in der Erdatmosphäre. Die Menge an Wasserdampf hängt nicht nur direkt von der Temperatur, sondern auch von der Anwesenheit anderer Treibhausgase ab. Obwohl Wasserdampf auch selbst ein Treibhausgas ist, stufen ihn Forschende nicht als einen Antrieb des Klimawandels ein, sondern eher als einen Rückkopplungseffekt.