Orrorin tugenensis - "Millennium Man" aus Kenia

Orrorin tugenensis ist eine ausgestorbene Menschenaffenart, die vor sechs Millionen Jahren in Kenia vorkam. Das beweist die Untersuchung eines gut erhaltenen Oberschenkelknochens. Aufgrund seiner Entdeckung im Jahr 2000 wird der Menschenaffe auch als "Millennium Man" bezeichnet. Da Orrorin tugenensis bereits aufrecht gehen konnte, wird er in die Reihe der Gattung Hominini gestellt. Forscher gehen davon aus, dass O. tugenensis zwar noch Bäume erklomm, sich am Boden aber auf zwei Beinen fortbewegte. Der moderne Mensch hat sich aber wohl nicht direkt aus ihm entwickelt, wie zunächst angenommen.

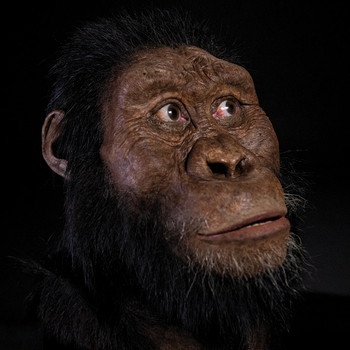

"Ardi" bedeutet übersetzt "Bodenaffe"

Der Ardipithecus, kurz "Ardi", ist rund 4,4 Millionen Jahre alt und galt lange als ältester direkter Vorgänger des Menschen. Seine Knochen zeigen: Unsere frühen Vorfahren waren weniger affenähnlich als bisher vermutet. "Ardi" war etwa 1,20 Meter groß und wog rund 50 Kilogramm. Hände, Füße und Becken deuten darauf hin, dass er auf Bäume kletterte, aber auch auf zwei Beinen auf dem Boden lief. Sein Gehirn war noch klein wie das eines heutigen Schimpansen, die Schädelbasis ähnelte jedoch bereits der von späteren Vormenschen.

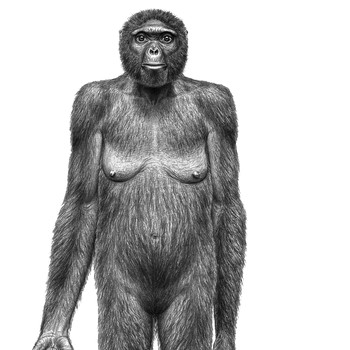

Australopithecus - der "Affenmensch"

Nach dem Ardipithecus kam der Australopithecus. Die Australopithecinen waren etwa 1,20 Meter groß, fellbedeckt und anfangs reine Vegetarier. Ihr Gehirn war etwa so groß wie das heutiger Schimpansen. Als sich das Klima in Ostafrika änderte, entwickelte sich ein Zweig der grazilen Australopithecen zu robusten Nussknackern. Zu dieser robusten Form zählt zum Beispiel der Australopithecus boisei. Doch die einseitig auf hartfaserige Pflanzen ausgerichtete Speisekarte war eine Sackgasse: Als vor 1,2 Millionen Jahren das Klima erneut umschlug, starb dieser Zweig aus. Krisenfest waren nur diejenigen, die sich rechtzeitig zu Allesfressern gemausert hatten. Aus ihnen ging später die Gattung Homo hervor.

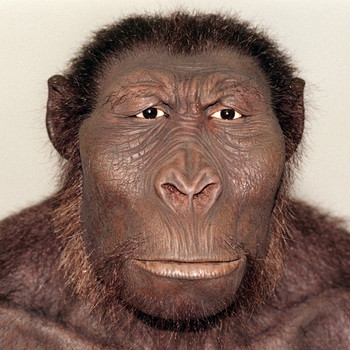

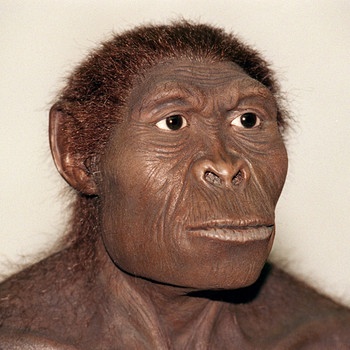

Ein Gesicht für Australopithecus anamensis

Es gab mehrere Arten von Australopithecinen, die zum Teil überlappend, zum Teil nacheinander gelebt haben. Die Hauptfundorte sind Südafrika (A. africanus) und Ostafrika (A. afarensis, A. anamensis). Australopithecus anamensis ist eine der ältesten Arten. Von ihm gibt es einen außergewöhnlichen Fund, ein fast vollständiges Schädelfossil, der nun eindeutig dieser Art zugeordnet werden konnte und dessen Gesicht im Computer nachgebildet worden ist.

Sein Alter von 3,8 Millionen Jahren beweise, so Forscher des Max-Planck-Instituts für Anthropologie im August 2019, dass A. anamensis rund 100.000 Jahre gemeinsam mit dem jüngeren A. afarensis gelebt habe. Der berühmte Fossilienfund "Lucy" gehört zur Art A. afarensis.

Australopithecus in Süd- und Ostafrika

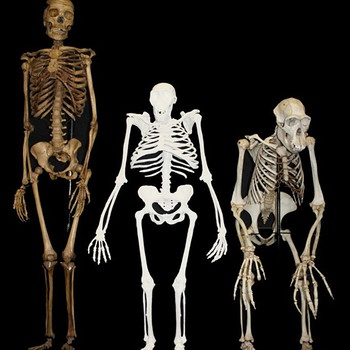

Australopithecus sediba (Mitte) im Vergleich zu Mensch (links) und Schimpanse (rechts)

In Südafrika wurden bereits Hunderte Australopithecus-Fossilien gefunden (Australopithecus africanus). Lange wurden die Funde auf ein Alter von 2 bis 2,5 Millionen Jahre datiert. Im Juni 2022 analysierten Forschende um den Geophysiker Darryl Granger die Isotope und ihren radioaktiven Zerfall in den Knochenfunden, aber auch im darüber liegenden Geröll. Danach sind die Funde deutlich älter, 3,4 bis 3,7 Millionen Jahre. A. africanus in Südafrika sind also nicht, wie bisher angenommen, die Nachfahren von A. afarensis in Ostafrika, sie waren vielmehr Zeitgenossen.

Ebenfalls in Südafrika wurden 2008 rund zwei Millionen Jahre alte Fossilien des Australopithecus sediba entdeckt. Er besitzt sowohl Merkmale der Australopithecinen als auch späterer Menschenarten. Sedibas oberer Brustkorb war eng und ermöglichte die zum Klettern nötigen Bewegungen des Schulterblattes. Becken, Hände und Zähne ähnelten menschlichen Verwandten. A. sediba als direkter Vorfahre der Gattung Homo wird statistisch inzwischen eher ausgeschlossen.

Gattung Homo älter als gedacht

Frühmenschen der Gattung Homo könnten neueren Analysen zufolge schon vor 2,8 Millionen Jahren gelebt haben. Damit wären sie 400.000 Jahre älter als bislang angenommen. 2013 wurde das Knochenfragment eines Unterkiefers gefunden, das aus einer linken Unterkieferhälfte mit fünf Zähnen besteht. Die Form des Kiefers und der Zähne lässt vermuten, dass es sich bereits um einen Vertreter der Gattung Homo handelt. Wie der Frühmensch aussah, wissen die Forscher nicht. Klar ist nur, dass er auf zwei Beinen lief und in einem Grasland mit Büschen und Wäldern lebte. Ob der Frühmensch ein Jäger war und Fleisch aß, wissen die Forscher nicht, denn die frühesten Werkzeuge, die bisher gefunden wurden, sind 2,6 Millionen Jahre alt. Auch ob er Feuer machen oder sich Behausungen bauen konnte, ist unbekannt.

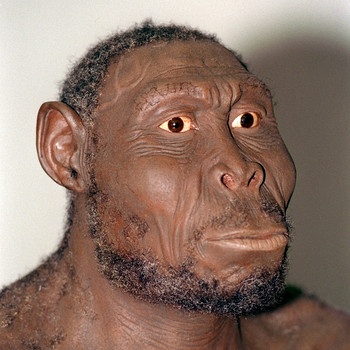

Homo habilis - der geschickte Ostafrikaner

Homo habilis lebte vor 1,8 bis 1,4 Millionen Jahren in Afrikas Osten. Mit 650 Kubikzentimetern Volumen erreicht sein Hirn schon fast die halbe Größe unseres Gehirns. Seine Finger ähneln noch denen eines Schimpansen, doch sein Daumen ist dem modernen Menschen vergleichbar. Ob er aber wirklich schon zu den Hominiden zu zählen ist oder eigentlich noch ein Australopithecus ist, ist bis heute umstritten.

Homo rudolfensis

Der etwa 1,50 Meter große Homo rudolfensis gilt als das älteste eindeutig menschliche Wesen. Belegt ist, dass er von vor 2,5 bis vor 1,8 Millionen Jahren gelebt und Werkzeuge hergestellt hat. Mit den scharfkantigen Steinen schlitzte er anfangs wohl nur harte Schalen auf. Später nutzte er sie aber auch, um sich verendete Tiere in mundgerechte Happen zu säbeln.

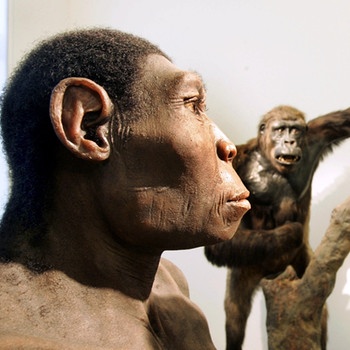

Homo erectus

Der Homo erectus ist vor etwa zwei Millionen Jahren aufgetreten. Gekühlt von Schweißdrüsen war er bereits ein ausdauernder Läufer. Weil er keinen Pelz mehr hatte, war er wahrscheinlich dunkel pigmentiert, um vor der Sonne geschützt zu sein.

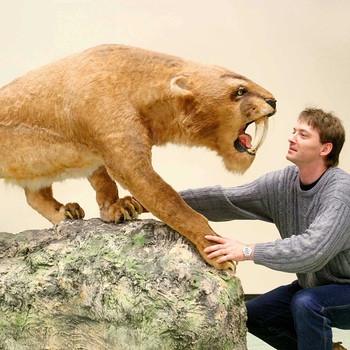

Homo erectus - erster Großwildjäger

Der Homo erectus gilt außerdem als erster Großwildjäger. Spätestens seit 1,2 Millionen Jahren jagen Menschen in Gruppen und brauchten schon allein deshalb keine Gegner mehr fürchten. Weil ihn seine Schweißdrüsen kühlten, konnte er auch in der Tageshitze aktiv sein. Damit schlug er den großen Pelztieren ein Schnippchen, die um diese Zeit ruhten - und dann entweder selbst zum Opfer oder zumindest um ihre Beutetiere beraubt wurden.

Homo erectus - Gehirnschmalz

Der Homo erectus brachte es auf ein Gehirnvolumen von 950 Kubikzentimetern - doppelt so viel wie die Australopithecinen. Mit pflanzlicher Nahrung allein hätte das Gehirn gar nicht so schnell wachsen können. Auf das energiereiche Fleisch hatte sich auch der Verdauungsapparat des Homo erectus eingestellt: Er besaß bereits den kleinen, kurzen Dickdarm des heutigen Menschen.

Homo heidelbergensis

Aus dem Homo erectus ging vor etwa 600.000 bis 200.000 Jahren der Homo heidelbergensis hervor. Benannt wurde dieser Typus nach seinem Fundort: Mauer bei Heidelberg. Dort wurde der fossile Unterkiefer 1907 entdeckt. Vor etwa 300.000 bis 150.000 Jahren war das Klima in Europa geprägt von einem Wechsel zwischen kurzen Warm- und langen Eiszeiten. Vor allem in den Kaltphasen war der Homo heidelbergensis von seinen Artgenossen in Asien und Afrika abgetrennt. In Europa entwickelte er sich um diese Zeit zu einer eigenen Menschenform: dem Neandertaler.

Anfang Dezember 2013 berichteten Forscher vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie von einer weiteren Verwandtschaftsbeziehung: Sie entzifferten das Erbgut eines rund 400.000 Jahre alten Homo heidelbergensis, der in einer nordspanischen Höhle gefunden wurde. Der Analyse zufolge ist er mit dem Denisova-Menschen verwandt, der vor rund 30.000 bis 80.000 Jahren in Asien lebte. Die Wissenschaftler schlussfolgern, dass der Homo heidelbergensis vor rund 700.000 Jahren einen gemeinsamen Vorfahren mit dem Denisova-Menschen gehabt habe. Die genetische Nähe zwischen den Homini aus Nordspanien und den Denisova-Menschen sei sogar größer als die zu Neandertalern. Weitere Studien sollen die Verwandtschaft zwischen den Homininen aus Nordspanien, den Denisova-Menschen und den Neandertalern klären.

Neandertaler

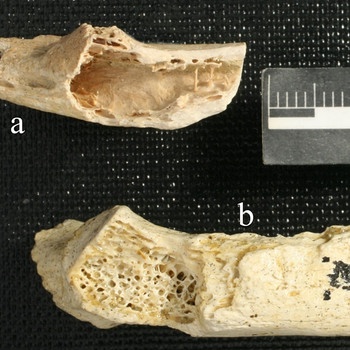

Vor mehr als 200.000 Jahren hat sich in Europa der Neandertaler entwickelt: parallel zum Homo sapiens in Afrika, aus einem gemeinsamen afrikanischen Vorfahren der Gattung Homo. Untersuchungen der fossilen Neandertalerknochen und -zähne lassen spannende Schlüsse zu: Unter dem Mikroskop wiesen einige Knochen Löcher in der Knochensubstanz auf. Diese bilden sich, wenn ein verletzter Knochen nicht mehr richtig belastet wird, aber noch lebt. Ein Hinweis darauf, dass Neandertaler ihre Verwundeten gepflegt haben - viele scheinen sogar schwere Knochenbrüche überlebt zu haben. Nur selten finden Forscher hingegen Tumore in Fossilien. Vor allem, weil unsere Vorfahren sehr viel jünger starben als wir heute. US-Forscher aus Philadelphia erkannten jetzt in der Rippe eines 120.000 Jahren alten Neandertalers einen gutartigen Tumor.

Neandertaler-Spezialwerkzeuge

Die Neandertaler haben möglicherweise die ersten Spezialwerkzeuge aus Knochen in Europa geschaffen. In zwei altsteinzeitlichen Ausgrabungsstätten im Südwesten Frankreichs haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie Leipzig und der niederländischen Universität Leiden besondere Werkzeuge aus Knochen entdeckt: Sie wurden aus den Rippen von Rotwild hergestellt und ähneln sogenannten Lissoirs - Schleifgeräten, die noch heute zur Bearbeitung von Leder verwendet werden.

Für Shannon McPherron vom Leipziger Max-Planck-Institut beweisen die Werkzeuge, dass die Neandertaler über eine Technologie verfügten, die bislang dem modernen Menschen zugeschrieben wurde. Womöglich haben die modernen Menschen sogar von ihnen gelernt.

Erste Höhlenkunst

Neandertaler nutzten ihre Werkzeuge vermutlich auch, um Kunstwerke herzustellen. In einer Höhle in Gibraltar fanden Wissenschaftler kreuzförmige Einkerbungen, die fast 40.000 Jahre alt sind. Höhlenkunst wurde bis lange ausschließlich dem modernen Menschen (Homo sapiens) zugeschrieben. Der war zu dieser Zeit allerdings noch nicht in der Gegend angekommen.

Im Februar 2018 wurde auch bekannt, dass 64.000 Jahre alte Höhlenmalereien aus drei spanischen Höhlen den Neandertalern zugeschrieben werden müssen. Anhand von Salzkrusten der Farbpigmenten konnte das Alter bestimmt werden. Die Neandertaler haben in den Höhlen auch Umrisse einer Hand hinterlassen, ein weiteres Zeichen für die Ebenbürtigkeit mit Homo sapiens.

Neandertaler-Fortpflanzung

Aus mehreren Studien ist bekannt, dass Menschen, die heute in Europa leben, ein bis vier Prozent Neandertaler-DNA in sich tragen. Im Februar 2016 berichteten Forscher vom MPI, dass Neandertaler und moderne Menschen wohl schon vor etwa 100.000 Jahren gemeinsame Kinder hatten. Zuvor war man davon ausgegangen, dass sie sich vor rund 47.000 bis 65.000 Jahren vermischt haben könnten. Die Wissenschaftler hatten im Genom eines Neandertalers aus dem Altai-Gebirge in Zentralasien Erbgutspuren von modernen Menschen entdeckt. Aus dem Alter der untersuchten Knochen und der Beschaffenheit des Erbguts schlussfolgerten sie, dass die Liebeleien vor rund 100.000 Jahren stattgefunden haben. Im Erbgut der Knochen von zwei Neandertalern, die in europäischen Höhlen gefunden wurden, wurden keine solchen Spuren gefunden. "Das bringt uns zu dem Schluss, dass die Vermischung im asiatischen Raum stattgefunden hat", sagt Martin Kuhlwilm vom MPI.

2020 wurde das Genom von modernen Afrikanern mit dem des Neandertalers verglichen und dabei Gemeinsamkeiten festgestellt. Tragen sie also Neandertaler-Gene in sich? Das ist unklar, es bedeutet jedenfalls nicht, dass Neandertaler jemals in Afrika waren, dafür gibt es keine Beweise, sagt Paläontologe Svante Pääbo, der an der Studie nicht beteiligt war. Er kann sich vorstellen, dass der Genfluss umgekehrt war, dass moderne Homo sapiens vor 100.000 Jahren ihre DNA in das Neandertaler-Genom eingebracht haben und man diese Gensequenzen in modernen Afrikanern (wieder-)gefunden hat, die von Homo sapiens gekommen sind.

Neandertaler-Fortpflanzung II

Woran lag es, dass Neandertaler und Homo sapiens trotz einiger sexueller Beziehungen nicht mehr gemeinsamen Nachwuchs hatten? Der Grund dafür könnten bestimmte Erbanlagen auf dem Y-Chromosom, dem männlichen Geschlechtschromosom, der Neandertaler-Männer gewesen sein. Paläontologe Fernando Mendez von der Universität Stanford (USA) und sein internationales Forscherteam denken, dass sich das Immunsystem der schwangeren Homo sapiens gegen männliche Föten mit diesen Neandertaler-Genen gewehrt haben könnte. Die möglichen Folgen: Fehlgeburten und weniger überlebensfähige oder fruchtbare Nachkommen.

Die Studie erschien im April 2016 im „American Journal of Human Genetics“.

Neandertaler-Fortpflanzung III

Auch eine Studie von März 2018 kommt zum Schluss, dass sich Neandertaler vorallem untereinander fortgepflanzt haben. Dazu haben Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig Genanalysen von Knochen und Zähnen angefertigt. Diese stammten von fünf Neandertalern aus dem heutigen Belgien, Frankreich, Kroatien und dem russischen Kaukasus. Sie lebten vor rund 39.000 und 47.000 Jahren und gehören zu den späten Neandertalern. Alle stammten von einem gemeinsamen Vorfahren ab, der vor rund 150.000 Jahren in Sibirien gelebt haben muss. Je näher diese Neandertalergruppen beieinander lebten, desto stärker war die genetische Vermischung. So sind die Neandertaler aus dem Kaukasus am wenigsten verwandt mit denen der anderen Länder. Eine Studie von 2022 kommt zu dem Schluss Erbgut von allen fünf Neandertalern findet sich übrigens auch im Genpool des heutigen Homo Sapiens, aber nicht umgekehrt. Es gab also nur wenige Kreuzungen zwischen Neandertalern und Homo Sapiens - und wenn, dann wurden Gene nur Richtung des Homo Sapiens übertragen.

Neandertaler-Sozialleben

Genom-Analysen liefern sogar Erkenntnisse über das Sozialleben der Neandertaler. Forschende des Max-Planck-Instituts in Leipzig untersuchten zwei nahe beieinander liegende Neandertalertaler-Höhlen in Sibirien. Sie kamen dabei zu dem Schluss, dass die Neandertaler in kleinen Gruppen von zehn bis zwanzig Mitgliedern zusammenlebten. Dabei seien es vor allem die Frauen gewesen, die ihre Geburtsgruppe verlassen und sich einer anderen Gruppe angeschlossen hätten.

Für ihre Studie sequenzierten die Forscher Genome aus siebzehn Überresten von Neandertalern, die vor etwa 54.000 Jahren lebten. Die Überreste stammen von mehreren Neandertalern aus den zwei verschiedenen, relativ nahe beieinander liegenden Höhlen in Sibirien. Da die Wissenschaftler ähnliches Rohmaterial für Werkzeuge fanden, schlossen sie, dass die Neandertaler wohl zur gleichen Zeit lebten und miteinander vernetzt waren. Das bestätigte auch die Genanalyse: So befanden sich ein Vater und seine jugendliche Tochter sowie ein Junge und seine Großmutter oder Cousine in der Gemeinschaft.

Dass vor allem die Frauen die Gruppe wechselten und die Gemeinschaften vernetzten, zeigt die mütterliche Vererbung der DNA. Sie war häufiger vertreten als die des Vaters.

Die Denisova-Höhle in Sibirien: Nahe dieser Höhle lagen auch zwei Höhlen von Neandertalern.

Beide Höhlen lagen weniger als 100 Kilometer von der bekannten Denisova-Höhle entfernt. Dort lebte auch der Denisova-Mensch, eine eigene Urmenschform. Denosovaner und Neandertaler lebten und interagierten über Hunderttausende von Jahren in diesem Gebiet miteinander. Dennoch wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass unter den Vorfahren der untersuchten Neandertalern Denisova-Menschen waren.

Neandertaler-Kultur

Die Art, wie entdeckte Neandertalerknochen angeordnet waren, verrät etwas über ihre Kultur: 1908 wurde in Frankreich ein fast vollständig erhaltenes Skelett mit angewinkelten Beinen entdeckt. Forscher vermuten, dass der Tote bestattet wurde. Das legt nahe, dass die Urmenschen bereits Rituale für Emotionen wie Trauer entwickelt und eine Vorstellung vom Jenseits hatten. Der Barium-Gehalt eines Kinderzahns zeigte, dass das Neandertaler-Kind gut sieben Monate lang voll gestillt wurde, dann eine Weile zusätzlich feste Nahrung bekam und mit rund eineinviertel Jahren vollständig abgestillt wurde. Barium ist in hoher Konzentration in Muttermilch vorhanden, in fester Nahrung ist der Gehalt geringer. Das chemische Element lagert sich im Körper unter anderem im Zahnschmelz ab. Die zeitliche Zuordnung ermöglichten die Wachstumsringe des Zahnes. Ein Rätsel aber bleibt, warum der Neandertaler vor rund 30.000 bis 40.000 Jahren von der Bildfläche verschwunden ist.

Wann genau ist der Neandertaler verschwunden?

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4 Prozent seien die Neandertaler vor 41.030 bis 39.260 Jahren aus Europa verschwunden. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Studie eines internationalen Forscherteams um Tom Higham von der englischen Universität Oxford aus dem August 2014. Diese Zeitspanne legten die Wissenschaftler anhand von fast 200 Analysedaten fest. Fundstücke aus rund vierzig Orten von Spanien bis Russland wurden ausgewertet.

Ihre Ergebnisse seien präziser als frühere Datierungen, weil sie mit einer verbesserten Radiocarbon-Methode mittels Beschleuniger-Massenspektrometrie gearbeitet hätten. Auch seien die Möglichkeiten verbessert worden, neuzeitliche Verunreinigungen von prähistorischen Proben zu entfernen. Der Studie zufolge bewohnten Neandertaler und der moderne Mensch 2.600 bis 5.400 Jahre lang gemeinsam dieselben Gegenden Europas. Untersuchungen weiterer Proben aus Europa sollen folgen.

Neandertaler-Ernährung

Die Ernährung der Neandertaler war erstaunlich vielseitig und auch regional unterschiedlich: große pflanzenfressende Tiere wie Pferde, Bisons, Mammuts oder Wollnashörner standen wohl häufig auf dem Speiseplan. Aus einer Höhle im Kaukasus ist bekannt, dass Neandertaler auch Lachs gegessen haben, das konnten Hervé Bocherens von der Universität Tübingen und seine Kollegen im September 2013 zeigen.

Eine Analyse von alten Kotresten im Juni 2014 gab eine Untersuchung von Forschern um Ainara Sistiaga vom MIT in Cambridge Hinweise auf Pflanzen als Nahrung im heutigen Spanien.

Dasselbe bestätigt eine neue Untersuchung von März 2020: Dort wurden Höhlen in der Nähe vom heutigen Lissabon untersucht. Die Neandertaler, die dort in Meeresnähe wohnten, ernährten sich auch vom Meer: Miesmuscheln, Venusmuscheln, Braune Krabbenspinnen, Hai, Aal, Meeräsche, Gans, Kormoran, Tölpel, Seebrassen, Delfine oder sogar Seehunde standen auf dem Speiseplan der Neandertaler. Dazu kam noch Wild vom Land: Hirsche, Ziegen, Pferde oder Auerochsen, aber auch kleine Schildkröten. Des Weiteren fanden die Forscher in der Höhle Reste von Olivenbäumen, Weinreben, Feigen und anderen typisch mediterranen Pflanzensorten.

Denisova-Mensch

Bei einer ersten Untersuchung des Denisova-Menschen analysierten die Forscher 2010 nur die Erbinformation der Mitochondrien in den Knochenzellen eines Fingerknochens aus der Denisova-Höhle. Diese lässt sich leichter isolieren und entziffern, da sie nur aus 16.500 Bausteinen besteht, nicht aus drei Milliarden wie die eigentliche menschliche DNS. Zudem gibt es in jeder Zelle 8.000 Mitochondrien - zahlreiche Kopien also, die Lesefehler verringern helfen. Die DNS der untersuchten Mitochondrien wich an 385 Stellen von der beim modernen Menschen ab. Neandertaler-Mitochondrien unterscheiden sich dagegen von unseren nur an rund 200 Stellen. Die von Schimpansen an knapp 1.500. Eine genauere DNS-Analyse ließ die Forscher schließen: Der Denisova-Mensch ist eine eigene Urmenschenform, neben dem Neandertaler aber der nächste Verwandte des Menschen. Da das Fundstück in einer Schicht gefunden wurde, die auf ein Alter von 30.000 bis 50.000 Jahre geschätzt wird, muss der Mensch damals gelebt haben. Weitere Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass er in einem Gebiet zwischen Südostasien und Sibirien verbreitet war.

Homo sapiens - Out of Africa

Die ältesten Funde des Homo sapiens sind laut einer Studie von Juni 2017 rund 300.000 Jahre alt. Von Afrika aus eroberte er die übrigen Kontinente: Hierfür nahm er wahrscheinlich schon vor mehr als 100.000 Jahren eine südliche Route über die Arabische Halbinsel in Richtung Asien. Das teilte die Universität Tübingen im April 2014 mit. In Zusammenarbeit mit Forschern vom Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment, der Universität von Ferrara in Italien und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte in Frankreich überprüften die Wissenschaftler verschiedene Ausbreitungsszenarios, Schädelformen und Erbgutinformationen. "Sowohl die anatomischen Schädelvergleiche als auch die genetischen Daten sprechen für mehrfache Auswanderungswellen", berichtet Katerina Harvati vom Institut für Naturwissenschaftliche Archäologie der Universität Tübingen.

Eine erste Gruppe unserer Vorfahren brach demnach vor rund 130.000 Jahren aus Afrika auf und wanderte an der Küste der Arabischen Halbinsel entlang bis nach Australien und in das Gebiet des Westpazifiks (grüner Pfeil). Eine zweite Ausbreitungswelle ins nördliche Eurasien erfolgte ihren Untersuchungen zufolge vor rund 50.000 Jahren (roter Pfeil). Bisherige Studien gingen von einer einzigen Wanderungsbewegung vor 50.000 bis 75.000 Jahren aus. Die Tübinger Forscher wollen ihre Ergebnisse durch weitere Feldstudien und Fortschritte in der Genetik weiter absichern.

Schädel verbindet Kontinente

In Europa kam der moderne Mensch schon vor über 45.000 Jahren an. Die Zeit zwischen dem Verlassen Afrikas und der Ankunft in Europa lag bis zu den im Januar 2015 veröffentlichten Untersuchungsergebnissen im Dunkeln: In einer Höhle beim Dorf Manot im Norden Israels wurde das Oberteil eines rund 55.000 Jahre alten Schädels gefunden. Das passt zeitlich in die bislang unbekannte Phase der Auswanderung. "Manot" ist etwa 10.000 Jahre älter als die Überreste aller modernen Menschen, die in Europa gefunden wurden, und er lebte 5.000 bis 10.000 Jahre nach der Zeit, die Genetiker für die Entstehung unserer direkten Ahnen in Afrika annehmen.

Im Mai 2020 konnte auch gezeigt werden, dass Homo sapiens schon vor mindestens 45.000 Jahren im heutigen Bulgarien gelebt hat. Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie haben Fossilien der Bacho-Kiro-Höhle ausgewertet.

Cro-Magnon-Mensch

Mit dem Erscheinen des europäischen Homo sapiens - nach seinem Fundort in Frankreich auch Cro-Magnon-Mensch genannt - werden die Werkzeuge auffallend hoch entwickelt. Auch die Sprechfähigkeit könnte in diese Zeit fallen. Das Gehirn ist deutlich größer, das Skelett graziler geworden: Der Schädel ist abgerundeter, die Stirn höher, das Kinn prägnanter, es gibt keine Überaugenwülste mehr.

Homo sapiens in Asien

In China wurde 2003 der sogenannte Tianyuan-Mensch gefunden, benannt nach der Fundhöhle in der Nähe Pekings. Er ist das asiatische Pendant zum Cro-Magnon-Menschen. Untersuchungen des Erbguts des Tianyuan-Menschen zeigen, dass sich die europäische und die asiatische Linie dieser frühmodernen Menschen schon vor über 40.000 Jahren getrennt haben müssen. Mehrere Jahrtausende lebte der Homo sapiens parallel zum Neandertaler. Durchgesetzt hat sich schließlich der Homo sapiens.

Oder war es doch ganz anders?

Der Fund eines Schädels in Dmanissi in Georgien könnte dieser frühmenschlichen Artenvielfalt widersprechen. Er ist 1,8 Millionen Jahre alt und der intakteste Schädel eines Frühmenschen, der jemals gefunden wurde. Auch die Kombination aus einer kleinen Gehirnkammer, großen Zähnen und einem langgezogenen Gesicht ist bislang einmalig. Es wurden noch Überreste von vier anderen Frühmenschen entdeckt, die unterschiedlich groß waren, aber alle zur selben Zeit lebten. Diese Verschiedenheit stütze eine von zwei Theorien über unsere frühe Evolution: nämlich, dass ihr Verlauf eher einem Baum als einem Busch ähnelt. Seit Jahren vertreten einige Wissenschaftler die Theorie, dass sich die Menschen nur aus einer oder zwei Arten entwickelt haben, so wie die Äste aus einem Baumstamm. Andere gehen von mehreren Frühmenschen-Arten aus, wie bei einem Busch mit mehreren Seitenzweigen. Sogar Anhänger dieser Theorie sagen nun, dass die Funde auf eine einzige Frühmenschen-Art vor fast zwei Millionen Jahren in Georgien hinweisen. Dies erlaube jedoch nicht die gleiche Schlussfolgerung für andere Orte.

David Lordkipanidze, Direktor des Nationalmuseums von Georgien und leitender Autor der Studie, betont, dass "Danny DeVito, Michael Jordan und Shaquille O'Neal" auch zu einer Spezies gehören. Es sei wahrscheinlich, dass die zumeist als Bruchstücke an verschiedenen Orten in Afrika gefundenen Schädel auch nicht von verschiedenen Arten stammten, sondern es sich um Variationen einer Spezies handele. Weitere Entdeckungen und Untersuchungen werden es zeigen.