Ozon und Ozonschicht Klimawandel fördert den Ozonloch-Effekt

Forscher beunruhigt das Ozonloch über der Antarktis. Nach dem FCKW-Verbot schien es, als ob die Ozonschicht heile. Aber auch der Klimawandel fördert das Ozonloch.

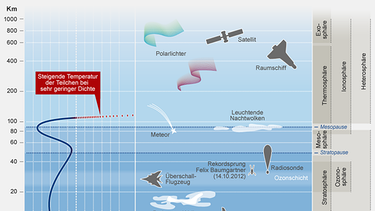

Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Beim Ozonloch in der Erdatmosphäre. Sie ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut. In der sogenannten Stratosphäre, in 15 bis 50 Kilometern Höhe, liegt die Ozonschicht. Sie ist für uns lebenswichtig, weil sie uns vor schädigender Sonnenstrahlung schützt. Wird die Ozonschicht vollständig zerstört, hätte dies verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und auch drastische gesundheitliche Folgen: Beispielsweise könnten sich die Fälle von Hautkrebs häufen. Es gibt jedoch Substanzen, die die Ozonschicht dünner werden lassen.

In den 1980er-Jahren war ein besonders rasanter Schwund bemerkt worden, über der Antarktis tat sich jedes Jahr ein riesiges Ozonloch auf. 1987 wurde deshalb von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen ein internationales Abkommen zum Schutz der Ozonschicht ratifiziert: Im Montrealer Protokoll wurde beschlossen, ozonschädliche Substanzen weltweit zu verbannen. Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) zum Beispiel sind inzwischen in vielen Anwendungsbereichen verboten.

Ozonloch entdeckt: FCKW, Kühlschränke und die Ozonschicht

Als Chemiker 1929 die ersten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) herstellten, waren sie begeistert. Die FCKW waren vielseitig einsetzbar, unter anderem als Kältemittel in Kühlschränken und Treibgase für Spraydosen. Sie waren weder brennbar noch giftig - weil sie sehr stabil sind. Genau das ist auch das Problem: Sie können bis in die Stratosphäre gelangen, zerfallen dort erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten - und das frei werdende Chlor zerstört dann die Ozonschicht. Forscher entdeckten diesen Zusammenhang Ende der 1970er-Jahre. 1995 erhielten der Niederländer Paul Crutzen, der US-Amerikaner Frank Sherwood Rowland und der Mexikaner Mario Molina für ihre Forschung zum Ozonloch den Nobelpreis für Chemie. Am 15. März 1993 lief schließlich der erste FCKW-freie Kühlschrank der Welt vom Band - in Niederschmiedeberg in Sachsen. Chemikalien, die FCKW ersetzen sollen, sind jedoch nicht automatisch umweltfreundlich. Für Kühlschränke und Klimaanlagen werden inzwischen teilweise Fluorkohlenwasserstoffe wie H-FKW eingesetzt. Sie schädigen zwar nicht die Ozonschicht, fördern aber den Treibhauseffekt.

Was heißt eigentlich Ozonloch?

Ozonloch schließt sich: Erholt sich die Ozonschicht?

Tag der Ozonschicht

Der 16. September ist der "Internationale Tag zur Erhaltung der Ozonschicht". Die Vereinten Nationen erinnern mit ihm seit 1994 an das Montrealer Protokoll, das erste internationale Abkommen zum Schutz der Ozonschicht.

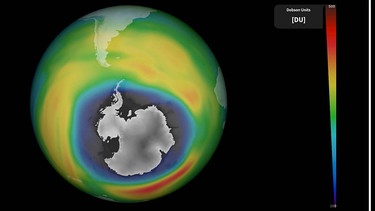

2016 zeigte eine Studie vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA, dass sich das Ozonloch über der Antarktis seit dem Jahr 2000 langsam verkleinerte und die Ozonschicht wieder dicker wurde: In diesen Jahren stieg die Konzentration von Ozon in der ersten Septemberhälfte, wenn das Ozonloch normalerweise am größten und die Ozon-Konzentration somit am niedrigsten ist, alljährlich wieder um 2,5 Dobson. Umgerechnet auf die Fläche entsprach das 2016 einem um vier Millionen Quadratkilometer kleineren Ozonloch als im Jahr 2000. Die Experten schätzten, dass sich die Ozonschicht bis Mitte des Jahrhunderts vollständig erholt haben könnte, sogar von "Heilung" war in der Studie die Rede. Auch die Weltwetterorganisation und das UN-Programm UNEP gaben 2023 bekannt, dass sich bis 2045 das Ozonloch über der Arktis und rund 20 Jahre später auch das über der Antarktis erholen könnten, wenn die Bemühungen anhalten. Gleichzeitig warnten die Forscher vor dem negativen Einfluss von Geoengineering-Methoden, die den Klimawandel künstlich stoppen sollen, auf die Ozonschicht.

"Was man auf jeden Fall sagen kann ist: Die starken Abnahmen des Ozons, die man bis ungefähr zur Jahrtausendwende gesehen hat, sind vorbei. Es geht jetzt langsam wieder in die richtige Richtung."

Wolfgang Steinbrecht, Deutscher Wetterdienst, Referatsleiter am Observatorium Hohenpeißenberg im Voralpenland, das seit 50 Jahren die Ozonschicht beobachtet

Ausreißer oder Trendwende: Ozonloch erreicht wieder Rekordwerte

Ganz so stetig ist der Prozess allerdings nicht. Das Ozonloch erreichte im Jahr 2000 und im Jahr 2015 eine Rekord-Größe. Im Oktober 2015 klaffte ein 26 Millionen Quadratkilometer großes Loch über der Antarktis. Es war damit fast so groß wie im Rekord-Jahr 2000. Als Ursache vermuteten Forscher einerseits den Ausbruch des Vulkans Calbuco in Chile: Bei Vulkanausbrüchen wird Schwefeldioxid frei, das ebenfalls Ozon abbaut. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ging dagegen davon aus, dass veränderte Luftströmungen in der oberen Atmosphäre mit einer extremen Abkühlung der Stratosphäre zu dem ungewöhnlich großen Ozonloch geführt hatten.

Wo das Ozonloch wann auftaucht

Verschiedene Ursachen: Größe des Ozonlochs schwankt

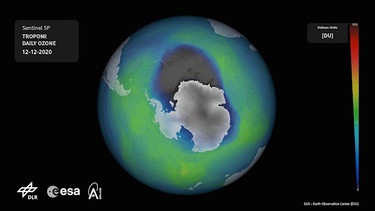

Die Jahre danach brachten ein Aufatmen: Das Ozonloch über der Antarktis war 2016 und 2017 wieder deutlich geschrumpft. Insgesamt wirkte die Entwicklung positiv, die Verringerung des Ozonlochs wurde schon als Erfolgsgeschichte gefeiert. Doch allmählich ist unklar, was der Trend und was der Ausreißer ist: Im antarktischen Winter 2018 und 2020 erreichte das Ozonloch erneut Rekordgrößen. Ursache war vermutlich ein außergewöhnlich starker und stabiler Polarwirbel. Auch 2021 ist das Ozonloch ungewöhnlich groß, wie das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union Copernicus bekanntgab. Auf dem Extremwetterkongress 2021 des Deutschen Wetterdienstes wurde zudem auf eine weitere Ursache hingewiesen: Fabriken in China halten sich teilweise nicht an das Montrealer Abkommen zum Verbot von Produkten mit FCKW.

2023 zeigten Messungen des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus außerdem, dass die Konzentration von fünf FCKW in der Atmosphäre seit 2010 zunimmt. Auch dieser Anstieg hat seinen Ursprung vermutlich in Asien. Ein relativ kleines Ozonloch im antarktischen Winter 2019 wird dagegen von einigen Wissenschaftlern als wetterbedingter Ausreißer gesehen. Eines ist auf jeden Fall deutlich: Der Patient Ozonloch ist noch längst nicht über den Berg!

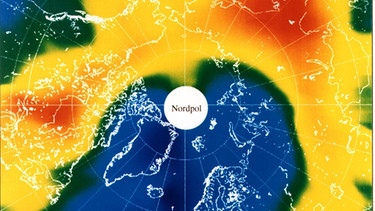

Nicht nur an den Polen sind Veränderungen in der Ozonschicht beobachtet worden. Bereits 2018 entdeckte ein internationales Team unter Leitung von Forschern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) gegenläufige Entwicklungen der Ozonschicht in mittleren Breiten. Die Forscher stellten fest, dass in tieferen Schichten der Stratosphäre die Ozonschicht zwischen dem 60. Breitengrad Süd und dem 60. Breitengrad Nord dünner wird, also in den dicht besiedelten mittleren Breiten - in denen auch Deutschland liegt - und in den Tropen.

Klimawandel fördert das Wachstum des Ozonlochs

Ursache dafür könnte der Klimawandel sein. Bei ungebremst fortschreitender globaler Erwärmung könnte die eigentlich erwartete Erholung der Ozonschicht über der Arktis ausbleiben. Darauf weisen Ergebnisse der MOSAiC-Polarexpedition hin. Diese flossen in eine Studie von Wissenschaftlern des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven ein, die im Juni 2021 im Wissenschaftsmagazin Nature Communications veröffentlicht wurde.

Demnach gab es im Frühjahr 2020 einen Rekordverlust von Ozon in der arktischen Stratosphäre. Die Annahme, dass sich die Ozonschicht regenerieren und das Ozonloch sich sogar wieder schließen könne, sei demnach wohl ein Fehlschluss. Die Ozonschicht-Dicke sei um mehr als die Hälfte reduziert worden, obwohl die Konzentration ozonzerstörender Substanzen seit der Jahrtausendwende sinke. "Eine umfassende Analyse hat nun ergeben, dass dies auch das Resultat von Klimaveränderungen war", erklärte Expeditionsleiter Markus Rex. Denn der Treibhauseffekt des Klimawandels verändert die atmosphärische Zirkulation: Die Luft aus den Tropen wird schneller und tiefer polwärts transportiert, wodurch weniger Ozon produziert wird.

Ozonloch: Chemikalien schädigen die Ozonschicht

Eine zweite mögliche Ursache könnten sogenannte VSLS ("Very Short-Lived Substances") sein. Das sind sehr kurzlebige chlor- und bromhaltige Chemikalien wie beispielsweise Dichlormethan. Sie entstehen auf natürliche Weise und in der Großindustrie. Einige sind Ersatzstoffe für FCKW und weniger ozonschädlich, aber nicht neutral.

Die VSLS-Konzentration nimmt zu und könnte vermehrt in die untere Stratosphäre gelangen, zum Beispiel durch starke Gewitterstürme. Welche Folgen der Ozonschwund in der unteren Stratosphäre hat, ist unklar. Die neuen Erkenntnisse seien besorgniserregend, aber nicht alarmierend, sagt Thomas Peter, Professor für Atmosphärenchemie an der ETH Zürich und Mitautor der Studie. Man müsse die Entwicklung im Auge behalten und weiter erforschen.

"Der jetzt festgestellte Rückgang ist weit weniger stark als vor Inkrafttreten des Montrealer Protokolls. Dessen Wirkung ist unbestritten, wie die Trendumkehr in der oberen Stratosphäre und an den Polen belegt. Aber wir müssen die Ozonschicht und ihre Funktion als UV-Filter in den stark bevölkerten mittleren Breiten und in den Tropen im Auge behalten."

Thomas Peter, emeritierter Professor für Atmosphärenchemie an der ETH Zürich

Mehr Ozon am Boden ist auch keine Lösung

Ironischerweise werden wir allerdings weiterhin geschützt vor schädlicher UV-Strahlung, denn die Gesamtdichte an Ozon hat sich kaum verändert: Emissionen in Bodennähe, also eigentlich gesundheitsschädliche hohe Ozonwerte, gleichen den Verlust in niedrigen Stratosphären-Schichten nach Ansicht der Forscher aus. Eine Lösung ist das nicht: Ozon ist ein Luftschadstoff, der den sogenannten Sommersmog bei Hitze in der Stadt verursacht, die Schleimhäute reizen und Atemwegserkrankungen hervorrufen kann.

Die Rettung der Ozonschicht ist noch nicht zu Ende

Wenn kurzlebige Chemikalien tatsächlich die Ozonschicht anknabbern, müssten sie in die Regelungen des Montreal-Protokolls aufgenommen werden. Wenn der Klimawandel der Ozonschicht mehr schadet als bisher angenommen, wird es schwieriger.

"Das ist immer noch ein ziemlich kranker Ozonschicht-Patient. Da sind wir der Meinung, man muss den weiter im Krankenhaus behalten, Fieber messen und schauen, dass er sich weiter erholt. Und erst, wenn er richtig gesund ist, kann man ihn sozusagen aus dem Krankenhaus entlassen."

Wolfgang Steinbrecht, Deutscher Wetterdienst, Referatsleiter am Observatorium Hohenpeißenberg im Voralpenland, das seit 50 Jahren die Ozonschicht beobachtet

Ozonschicht schützen: Gemeinsam gegen das Ozonloch

Sendungen: Mehr über die Ozonschicht und das Ozonloch

- "Was Sie über Ozon wissen sollten": Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR, 14.07.2023, 18.15 Uhr

- "Meteorologin: Ozon kann langfristige Schäden verursachen": Wissenswerte, rbb24 Inforadio, 23.06.2023

- "Ozonzerstörende Gase: Massiver Anstieg von FCKW in der Atmosphäre": IQ - Aus Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 04.04.2023, 18.05 Uhr

- "Mission Ozonloch: Wie wir die Erde gerettet haben": Planet Schule, SWR, 15.04.2023, 07.30 Uhr

- "30 Jahre Kühlschrank ohne FCKW": Abendschau, BR, 15.03.2023, 18.00 Uhr

- "Ozonloch": alpha-nachgehakt, ARD alpha, 24.02.2022, 19.30 Uhr

- "Gespräch mit Prof. Markus Rex, Polarforscher Uni Potsdam: Wie schaut es aus mit der Ozonschicht?": radioWelt, Bayern 2, 16.09.2021, 17.05 Uhr

- "Der Klimawandel greift auch die Ozonschicht an": Weltwunderkugel - der Klimapodcast, SWR 1, 23.06.2021

- "Trauriger Rekord: Riesiges Ozonloch über dem Südpol": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 18.12.2020, 18.05 Uhr

- "Mission Ozonloch - Wie wir die Erde gerettet haben": Schulfernsehen, ARD alpha, 17.02.2020, 09.30 Uhr

- "Wächst das Ozonloch wieder?": Quarks - Hintergrund, WDR 5, 08.10.2019

- "Schadstoffe: Ozon": Telekolleg, ARD alpha, 12.03.2019, 06.30 Uhr

- "Ozon: Wie entsteht das Ozonloch?": Telekolleg, ARD alpha, 12.03.2019, 06.30 Uhr

- "FCKW in China: Warum das Klimagift immer noch verwendet wird": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 14.09.2018, 18.05 Uhr

- "Welt ohne FCKW: Warum die Ozonschicht sich trotzdem schlecht erholt": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 16.03.2018, 18.05 Uhr

- "Ozonloch: Warum es sich langsamer schließt als erwartet": IQ - Wissenschaft und Forschung, Bayern 2, 28.06.2017, 18.05 Uhr

- "Verzicht auf FCKW (29.06.1990)": Neun vor Neun, Bayern 1 am Vormittag, 29.06.2013, 05.05 Uhr